南高梅を使った梅干の作り方

![]() このページでは南高梅を使って昔ながらの梅干の作り方を説明しています。

このページでは南高梅を使って昔ながらの梅干の作り方を説明しています。

作り方は超簡単です(^^)

昔ながらの梅干とは塩分が18%以上あるすっぱいしょっぱいうめぼしです。

高い塩分で漬けられ、天日干しされた梅干は100年たっても腐りません。

みなさん、柔らかくておいしい梅干を作ってくださいね(^^)/

古道の梅屋 梅職人 福田善栄

![]() 南高梅を購入する

南高梅を購入する

まずは南高梅を購入します。

インターネット通販でも良いし、スーパーでも良いです。とにかく南高梅がないと進みませんので手に入れます。

南高梅が流通する時期は6月半ばから7月にかけてくらいです。

その年の気候によって若干上下します。南高梅は黄色く熟した完熟梅を購入します。

緑色の香りがほとんどない南高梅は梅酒用の梅ですので梅干には適しません。

![]() 南高梅を追熟させる

南高梅を追熟させる

購入した南高梅はあまり重ならないように広げた状態で追熟させます。

追熟とは、ただ単に室内で放置したら良いだけです。

買ってきたときよりさらに黄色くなって香りが高くなり、柔らかくなってきます。バナナでたとえると黒い斑点が出てきて『やばい・・早く食べないと』と思う位のときだと思います。

果肉が自家消費酵素によって柔らかくなってきますので限界かな・・と思うところまで追熟させてください。

2〜3日位でしょうか、追熟させればさせるほど出来上がりの梅干の果肉の芳醇さが増して来ますので、漬け込み中の若干のつぶれを気にしてはいけません。

●追熟の際は、梅の水分の蒸発を防ぐために、たまに霧吹きでシュッとするとか、水に少し漬けるとかして下さい。

アク抜きのために梅を一晩漬けると昔から言われますが、一晩水に漬けてはいけません。

ダンボールの底の部分に入っていた梅の、目に見えない打ち身の部分や、少し痛みかけている部分に水が入って、茶色く変色して皮が破れてしまいます。

![]() 南高梅を漬ける下準備

南高梅を漬ける下準備

購入した南高梅の重量の18%の塩を用意します。

例えば5キロの南高梅ですと5000g×0.18=900gの塩です。

また、梅干を漬ける広口瓶も用意します。

![]() 南高梅の塩漬け

南高梅の塩漬け

『やばい・・もう限界や・・』とまで追熟させた南高梅を広口瓶に入れます。その上へ梅の重さに対して18%の塩をどさっとふりかけます。市販されているにがりを少々入れるのも良いと思います。漬けあがりにあまり関係がありませんが、さらに体に良い梅干が期待できます(^^)

![]() 梅の量に対して約2割の重石を乗せる

梅の量に対して約2割の重石を乗せる

塩を入れた後は、内蓋をして重石を乗せます。

梅の重量の約2割が目安です。5Kgの梅ならば1kg程度です。

●梅酢の上がりが遅い場合は重石の量をふやすなどして調整してください。

梅の質によってすぐに梅酢が上がってくる場合と、なかなか上がってこない場合があります。

(梅の熟度によって、梅酢の上がり具合が違ってきます。スーパー、八百屋などで売られている梅干用の南高梅は熟度が足りない場合が多く、「梅酢がなかなか上がってきません」という問い合わせが非常に多いです。

収穫して出荷、店頭で並ぶ時間を計算して、梅干にするには少し熟度が足りない梅が流通しているのが現状です。

本当の完熟梅だったら2日もたないので仕方がないのですが・・。

できれば、うめぼし用に完熟梅をインターネットで取り寄せたりして信頼できるお店から取り寄せるのがベストかと思います)

![]() たまに南高梅と梅酢を混ぜる

たまに南高梅と梅酢を混ぜる

何日かたつと塩の強力な浸透圧によって梅の水分は外に出されるので梅は体積が減って梅酢が出てきます。

漬け込みから最初の10日間くらいは毎日広口瓶をゆすったりして梅酢をかき混ぜてください。

かき混ぜずに放置すると梅酢に漬かってない部分から産膜酵母が発生してその酵母の膜の上に白かび、アオカビ等が発生します。

とにかく塩つけしてから毎日混ぜてください。

私どもの場合、大きなタンクの底に循環ポンプがついていて、梅酢が絶えず上から下へ循環しています。家庭では不可能ですので毎日混ぜるしかありません。

![]() カビ? いいえ・・産膜酵母なんです

カビ? いいえ・・産膜酵母なんです

うまくカビ(産膜酵母)が生えなければそれはそれで良いのですが、たいていは梅酢が白くにごってきます。

そのまま放置すると、梅酢の水面に産膜酵母が膜を張って、その上にいろんなカビが発生します。

白くにごってきたところで満遍なく毎日瓶をゆすってかき混ぜてください。

あまり強くゆすると梅の果肉が破れますのでやさしく混ぜます。

白くにごった理由は産膜酵母の増殖です。

酵母の一種で全く体に害はありません。

むしろ、いい仕事をしてくれます。

気にしないで、かき混ぜながらそのまま1ヶ月間漬け込みを続行します。

産膜酵母

増殖すると、液面にきれいな膜を張ることからこの名がつけられたようです。

生育条件により、膜を張らない場合も多いです。

梅の塩漬時に増殖する産膜酵母は数種類あります。(ピヒア属、デバリオマイセス属等)

たいていはデバリオマイセス属で、高塩・耐酸性酵母です。

じつは・・この酵母が増殖することにより、ペクチン、セルロースを分解する酵素を産生し、梅が柔らかくなります。

紀州梅干が柔らかくてとろける果肉である秘密はこの酵母がいい仕事をしているのです。

ようするに本当に柔らかい梅干を作ろうとするならばこの酵母の力を借りなければいけないのです。

![]() 南高梅の天日干

南高梅の天日干

約1ヶ月漬け込みされた梅を広口瓶から丁寧に取り出してざるに並べます。

そして梅の表面に塩が析出するまで8月の強い天日に干します。

大きいサイズの南高梅ですと3日以上かかります。また、雨などで梅が濡れないようにして下さい。

もし濡れてしまったらやはり塩が吹いたようになるまで天日干します。

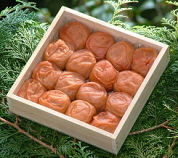

![]() 梅干の完成

梅干の完成

天日干された梅干は別のガラス瓶、陶器の器などに移して保管してください。

金属製の容器は絶対にダメですよ!

こうしてできたうめぼしは100年経っても腐りません。

食べたいときに取り出して食べてください。

ただ、干し上げたばかりの梅干は灰汁が強いので青臭さというか独特の味が舌に残ります。

半年以上室温で寝かせて、果肉が黄色から薄い茶色になると灰汁が抜けておいしい梅干になっています。

塩分が気になったり、酸っぱくて食べられないという方は水に何時間か漬けておくと、塩分が抜けて、酸味もマイルドになって食べやすくなります。

![]() おわり

おわり

以上が昔ながらの梅干の作り方です。

追熟させるところがこの作り方のポイントで、普通につくった梅干より果肉が柔らかくておいしいはずです。

また、皆さんが言うカビは産膜酵母ですので気にせずかき混ぜながら漬け込みを続行して下さい。

梅の5%に達するクエン酸濃度、塩分が18%以上、この環境下で生育できる食中毒菌などはいません。産膜酵母だけが何とかがんばって生えてくるのです(^^;)

当地方の梅農家さんで、産膜酵母が生えない農家さんは見たことがありません。

生えて当然なんです。

それでは・・・がんばってください。

今現在の私が教えられるのはこんなところです。

昨年より今年のほうがいいのができた!来年はこうしたらよい梅干ができるのでは?

こんな感じで考えながらやってみてください。

すごい発見や画期的な方法が確立したら教えてくださいね(^^)

|

当店の梅干について、何でも紹介していこうと思います。 ご質問やこんなコーナーを作ってほしいなど、何かございましたらお気軽にご連絡下さい。メールアドレス : fukufuku@hatenasi.com |

| 他とは違う仕込みだから、他とは違う梅干ができます!梅職人のこだわりの数々をご紹介! 梅干し職人のこだわり  |

昔から日本人の食卓にいつでもある梅干。うめぼしレシピ、他の食材との組み合わせ 梅干しの色んな食べ方  |

梅干つくりにかける暑い情熱!梅干職人の南高梅を使ったうめぼし作りうんちく集 わくわく梅ワーク  |

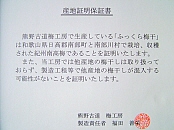

| 当店の梅干は、和歌山産・紀州南高梅・特撰南高梅です。産地証明書のご紹介 南高梅 梅干し/産地証明書  |

当店に寄せられた梅干についての質問に、梅職人福田がお答えしています 梅干し FAQ  |

いつもありがとうございます。当店の梅干を購入していただいたお客様の声をご紹介 お客様の声  |

| 梅の開花から、収穫、塩漬けや天日干しまで、南高梅のうめぼしができるまでを詳しくご紹介 南高梅の梅干しができるまで  |